Una piazza per l’Europa, la manifestazione del 15 marzo 2025 lanciata da Michele Serra, è stata un successo, e da allora sembra che sia nato, o si sia rinnovato per qualche mese, un grande interesse per l’Unione Europea e per il Manifesto di Ventotene che l’ha ispirata, anche se è lecito nutrire qualche dubbio sulla percentuale di entusiasti che quel testo l’hanno letto davvero.

E, in effetti, il progetto elaborato nel 1941 da Spinelli, Rossi e Colorni è, a mio parere, più che condivisibile, almeno nelle sue linee essenziali, mentre alcuni aspetti sono ormai superati, come riconobbe lo stesso Spinelli in un articolo del 1981 [1]. Ma se dichiaro di apprezzare il Manifesto, perché avanzo il dubbio che esso non sia altro che uno ‘specchietto per le allodole’, cioè una trappola che presenta come accettabile ciò che non lo è affatto?

In realtà, nessuna contraddizione. Chiarisco subito, infatti, per evitare ogni equivoco: io credo che ingannevole non sia il Manifesto ma l’uso che ne è stato fatto, soprattutto negli ultimi decenni, da politici che, mentre lo sbandieravano e a parole lo elogiavano, usavano il loro potere per attuare scelte assolutamente in contrasto con quei princìpi. A riprova di ciò, mi limito a riportare, prima, alcuni dei passi essenziali del Manifesto e, poi, alcune situazioni che ne costituiscono la più eclatante smentita, denunciate da voci generalmente censurate dai grandi media.

Posto che l’obiettivo prioritario è «la creazione di un solido Stato internazionale», fondato sui principi della democrazia, il Manifesto – dopo aver criticato i regimi totalitari, in cui i ricchi, «nascosti dietro le quinte, tirano i fili degli uomini politici, per dirigere tutta la macchina dello Stato a proprio esclusivo vantaggio», causando «le colossali fortune di pochi e la miseria delle grandi masse» – auspica una rivoluzione europea che «dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione per esse di condizioni più umane di vita». Infatti, «il principio veramente fondamentale del socialismo» è quello di contrastare il primato dell’economia, che compromette la dignità di persona umana del lavoratore.

A tal fine, gli autori del Manifesto – che rifiutano l’esperienza comunista, tanto da scrivere che «una situazione dove i comunisti contassero come forza politica dominante significherebbe non uno sviluppo in senso rivoluzionario, ma già il fallimento del rinnovamento europeo» – non propongono di eliminare “dogmaticamente” la proprietà privata: questa deve essere invece «abolita, limitata, corretta, estesa, caso per caso», in modo che sia sempre a servizio di tutti. Insistono, piuttosto, su alcuni punti fermi che dovrebbero caratterizzare il nuovo Stato internazionale.

Non si possono, per esempio, «lasciare ai privati le imprese che, svolgendo un’attività necessariamente monopolistica, sono in condizioni di sfruttare la massa dei consumatori (ad esempio le industrie elettriche)»; sarà opportuna «una riforma industriale che estenda la proprietà dei lavoratori, nei settori non statizzati, con le gestioni cooperative, l’azionariato operaio, ecc.»; è necessario, poi, che i giovani siano «assistiti con le provvidenze necessarie per ridurre al minimo le distanze fra le posizioni di partenza nella lotta per la vita», e che si metta in atto «una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti, possano o non possano lavorare, un tenore di vita decente […]. Così nessuno sarà più costretto dalla miseria ad accettare contratti di lavoro iugulatori».

Tutti i giovani, inoltre, dovranno essere messi in condizione di frequentare una «scuola pubblica, che dovrà dare la possibilità effettiva di perseguire gli studi fino ai gradi superiori ai più idonei, invece che ai più ricchi», mentre una libera informazione garantirà ai cittadini «una indipendenza e una conoscenza sufficienti per esercitare un efficace e continuo controllo sulla classe governante». Infine, uno Stato laico, da una parte, rispetterà ugualmente «tutte le credenze religiose» e, dall’altra, abolirà «il Concordato con cui in Italia il Vaticano ha concluso l’alleanza col fascismo».

Tralasciando la questione del Concordato col Vaticano, che sarà addirittura inserito nella Costituzione repubblicana, ci soffermiamo, anzitutto, sulla richiesta prioritaria di adoperarsi per una rivoluzione socialista, che realizzi il primato della politica sull’economia, ed eviti così che la dignità del lavoratore venga sacrificata alle leggi del libero mercato.

Rivoluzione che non si è verificata affatto! Anzi si è andati nella direzione contraria, almeno a partire dal Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio del 1992 dai dodici Paesi che allora componevano la Comunità Europea. Inattesi e clamorosi eventi – la caduta del muro di Berlino e il crollo dell’Unione Sovietica – ebbero infatti come conseguenza l’adesione europea, presentata come priva di alternative, ai principi del liberismo.

Questa, almeno, è l’opinione, che mi pare fondata, di alcuni saggisti di sinistra, le cui voci sono ovviamente bandite dai dibattiti televisivi. Così, per esempio, scrive Thomas Fazi: «I trattati europei – a partire da Maastricht – rappresentano una vera e propria costituzione economica che ha incorporato il neoliberismo nel tessuto stesso dell’Unione europea, mettendo al bando le politiche “keynesiane” che avevano rappresentato la norma nei decenni precedenti» [2]. E Giorgio Cremaschi: «tutta la grande borghesia di ogni Paese fu subito “europeista”». Con il Trattato del 1992 le rivendicazioni storiche delle Confindustrie di ogni Paese diventavano legge europea. «Finalmente» i padroni ed i loro politici, quando pretendevano di aumentare i profitti e diminuire i salari e i diritti sociali, potevano dire: “Lo vuole l’Europa”» [3].

Le frasi presenti nel Trattato, che sembravano promettere altro, sono rimaste, infatti, lettera morta, come notava, già una decina di anni fa, Luigi Pandolfi: «La nuova Europa avrebbe dovuto assicurare uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità, alti livelli di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita delle persone, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, perfino la solidarietà tra gli Stati membri. Di questi macro-obiettivi non se ne è realizzato nessuno» [4].

A proposito della promessa ‘solidarietà tra gli Stati membri’, un caso eclatante è stato quello della Grecia. Nel 2009 il primo ministro George Papandreou, rivela che, per consentire al suo Paese di entrare nella zona euro, i governi precedenti avevano falsificato i bilanci dei conti pubblici. Inizia così ufficialmente la crisi greca, e Atene chiede un piano di aiuti internazionali, che le viene accordato a maggio del 2010. Ma a quali condizioni vengono offerti prestiti miliardari? Gli aiuti sono subordinati a un pesantissimo piano di austerità, che prevede tagli ai salari e alle pensioni, aumenti delle tasse e riforme strutturali: pretese tanto gravose da provocare in tutto il Paese proteste e scioperi, con episodi violenti e tragici.

Poiché la crisi non si risolve, un secondo piano di salvataggio è deciso dalla Troika, un ente di controllo informale costituito da Fondo monetario internazionale, Unione europea e Banca centrale europea. Le condizioni per il prestito sono sempre molto dure, e causeranno per diversi anni enormi sofferenze a gran parte della popolazione. Il debito viaggia al 180% del Pil, la spesa pubblica è diminuita del 30%, soffrono banche e imprese. E questo nonostante l’imponente piano di privatizzazioni avviato dal governo: il porto del Pireo è finito in mani cinesi, la Germania ha acquistato 20 aeroporti regionali. La Grecia è diventato un Paese depredato dei suoi asset migliori, un discount dove fare affari d’oro. Finalmente, dopo un terzo piano di salvataggio, il 22 giugno 2018 uno storico accordo metterà formalmente la parola ‘fine’ alla crisi della Grecia.

Ma a quale prezzo, si chiede Andrea Gaiardoni? «L’economia disumana prolifera e si diffonde come un’epidemia, non soltanto in Grecia. Un’economia che magari farà quadrare i bilanci, ma che ha completamente smarrito il controllo dell’equità sociale. Un’economia che detta le regole alla politica e non più viceversa» [5]. Infatti, prosegue l’autore, nella Grecia uscita nel 2018 dalla crisi, la disoccupazione «sfiora oggi il 21%»; circa «la metà dei giovani sotto i 24 anni non ha un lavoro»; negli ultimi quattro anni «i salari hanno subito contrazioni fino al 40%» e «lo stipendio medio di un dipendente del settore privato non supera i 500 euro»; la media delle pensioni attuali «è inferiore ai 700 euro mensili»; il rischio di povertà riguarda il 35% della popolazione; chi può «fugge all’estero: negli ultimi anni oltre 500mila greci (su un totale di circa 11 milioni) sono emigrati, soprattutto giovani e laureati»; per non parlare dei farmaci introvabili, della fuga dei medici dagli ospedali e della clamorosa impennata del numero dei suicidi.

Certamente quella greca è stata una delle più grandi crisi dell’Unione europea – ricorda la giornalista Efi Koutsokosta – che tra l’altro riporta le parole del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: «Non dovremmo ripetere gli errori che abbiamo commesso durante la crisi ellenica; ho sempre considerato che la distribuzione degli sforzi tra ricchi e poveri non fosse abbastanza equilibrata» [6]. Ma si trattò veramente di errori o di scelte coerenti con i principi dell’economia neo-liberista fatti propri dai vertici europei?

Ma, al di là del caso greco, le politiche delle Istituzioni europee sono impegnate nella difesa dei diritti dei lavoratori? Non pare, dato che le statistiche più recenti attestano che la disparità tra ricchi e poveri si è accentuata negli ultimi anni. Secondo Eurostat (l’Ufficio statistico dell’Unione europea), nel 2021 circa il 21% della popolazione dell’UE viveva a rischio di povertà o esclusione sociale, con un netto peggioramento rispetto agli anni precedenti. Secondo la Banca Mondiale (un’Istituzione che ha come obiettivo la lotta contro la povertà), nel 2024 il 10% della popolazione europea più abbiente controlla il 59% della ricchezza totale. E in molti Paesi dell’UE cresce la differenza tra i salari medi dei top manager e quelli dei lavoratori: in alcuni casi, per esempio, i CEO (cioè Amministratori delegati) guadagnano fino a 100 volte di più rispetto ai dipendenti medi.

Le cause che hanno contribuito alla riduzione dei salari sono molteplici: le politiche di austerità, spesso imposte per rispettare i vincoli di bilancio, che hanno ridotto i fondi per i servizi sociali e la spesa pubblica, colpendo direttamente i ceti più vulnerabili; una legislazione che ha reso il mercato del lavoro più flessibile, con più contratti a termine, part-time o a progetto; la crescente globalizzazione, che ha indotto molte aziende a spostare parte della produzione in Paesi dove la manodopera ha costi estremamente bassi; la crisi dei sindacati e la diffusa povertà, che costringono i lavoratori ad accettare quei contratti ‘iugulatori’ che, secondo il progetto di Ventotene, sarebbero stati impensabili nell’Europa unita.

A tutto ciò si aggiunge oggi l’approvazione di un piano di riarmo: non certo di un esercito dello Stato internazionale europeo, che ancora non esiste, ma dei singoli Paesi europei! Un piano di riarmo – qui ne parliamo solo dal punto di vista delle conseguenze sul piano economico e sociale – che aumentando la spesa pubblica nel campo della difesa con un investimento di centinaia di miliardi di euro, porterà a una riduzione delle risorse disponibili per settori come sanità, istruzione o welfare. Un’ulteriore conseguenza potrebbe essere un aumento delle tasse o dei costi per le imprese, con ricadute negative sui salari e sulle condizioni di lavoro.

Non a caso Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle ACLI, ribadiva recentemente in un’intervista:

«Abbiamo sempre espresso forte preoccupazione e contrarietà al piano Rearm Eu. Non si possono mobilitare risorse per 800 miliardi. Come Acli da subito abbiamo detto no al riarmo dei singoli Stati e no a una logica puramente militarista. L’Europa dispone già, nel suo insieme, di una delle forze armate più grandi al mondo. In un momento storico che richiede unità e risposte concrete ai bisogni sociali è inaccettabile destinare crescenti risorse agli armamenti» [7].

Gli enormi sacrifici imposti al popolo greco hanno evidenziato la scarsa solidarietà tra i membri dell’UE, e le dure condizioni economiche delle classi più disagiate mostrano ancora oggi la scarsa solidarietà dei ricchi nei loro confronti. E, ovviamente, da un’Unione Europea che, ispirandosi ai principi del neo-liberismo, ha posto l’economia al di sopra del valore della persona umana è ancor meno facile attendersi atteggiamenti di solidarietà nei confronti di uomini e donne che fuggono da fame, guerre e dittature. La chiusura nei confronti dei migranti, silenziosamente accolti come braccia da lavoro ma respinti a gran voce in nome della difesa dei confini [8], e spesso lasciati morire nel Mediterraneo, è evidentemente incompatibile con lo spirito di Ventotene.

Eppure queste sono le politiche dell’attuale Unione Europea, di cui fanno parte l’Ungheria, trasformata da Viktor Orbán in uno Stato autoritario, e l’Italia, la cui Costituzione Giorgia Meloni – ben accolta dalle alte cariche della UE, pur essendo espressione dell’estrema destra – vorrebbe modificare rafforzando il potere dell’esecutivo a discapito del legislativo.

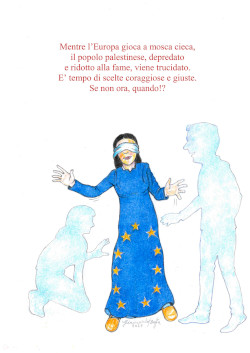

Ultima nota: da una simile UE che cosa ci si può aspettare, se non un assordante silenzio, interrotto da vuote parole di condanna, di fronte al massacro di decine di migliaia di palestinesi – uomini, donne e bambini inermi – attuato dal governo israeliano? Massacro che a Gaza dura ormai da troppi mesi, e che viene di fatto ignorato da chi ne è complice, in quanto, come l’Italia, vende armi a Netanyahu [9]!

In conclusione, credo che sia difficile essere entusiasti di questa Unione Europea. Ciò non significa augurarne la dissoluzione o negare che altri Paesi si trovano in condizioni molto peggiori. Ma almeno riconoscere che occorre impegnarsi per cambiarla radicalmente, se si vuole che lo sbandieramento del Manifesto di Ventotene non sia che uno specchietto per le allodole. Condivido, perciò, quanto affermava anni fa lo scrittore Nicola Lagioia:

«O la smettiamo di richiamarci con tanta ignoranza (o con tanta ipocrisia) al Manifesto di Ventotene per difendere le ragioni dell’attuale Ue; oppure l’onestà dovrebbe imporci di farlo al solo scopo di auspicarne un drastico mutamento di connotati. Questa Ue ha troppo poco dell’Europa immaginata dal Manifesto per esserne considerata l’erede. Affermare il contrario significa offendere la memoria di Spinelli, Rossi, Colorni» [10].

Elio Rindone

Note

[1] Di alcune analisi contenute nel Manifesto “bisogna dire che erano sbagliate […]. Perciò è molto facile leggere tutto il Manifesto e dire: avete sbagliato tutto!” (Altiero Spinelli, Dal manifesto di Ventotene alla lotta per la riforma istituzionale della comunità).

[2] T. Fazi, I trent’anni di Maastricht che hanno distrutto l’Italia, in La Fionda, 7/2/2022. E aggiunge: nel Trattato di Maastricht «si afferma che l’UE e i suoi Stati membri devono condurre una politica economica «conforme al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza» e ispirata ai seguenti princìpi: «prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile». Altri articoli subordinano la stessa politica sociale e del lavoro, oltre che la politica industriale, al mantenimento della «competitività», imponendo la flessibilità e la precarizzazione della prima e vietando gli interventi pubblici a sostegno della seconda”.

[3] G. Cremaschi, Maastricht, niente da festeggiare, in Contropiano 8/2/2022.

[4] L. Pandolfi, Le illusioni di Maastricht e l’Europa reale, in Economia e Politica, 21/2/2014. E l’articolo dimostra, dati alla mano, come effettivamente nessuna di queste promesse sia stata mantenuta.

[5] A. Gaiardoni, Dieci anni di austerity: la Grecia in preda all’economia disumana, in Bo Live, Università di Padova, 10/10/2018.

[6] E. Koutsokosta, Juncker: “Il modo in cui l’Unione europea ha trattato la Grecia non è stato tra i migliori”, in Euronews, 15/09/2022.

[7] E. Manfredonia, “La povertà è aumentata ma spendono per le armi”, in Il Fatto Quotidiano, 17/3/2025.

[8] Da leggere, in proposito, l’articolo di Maurizio Ambrosini, La politica dell’ambiguità, in Il Regno – attualità, 22/2024.

[9] Difficile immaginare una più radicale e dolorosa negazione del progetto di Ventotene, negazione denunciata con assoluta chiarezza da Mimmo Lucano nel corso di una seduta del Parlamento Europeo: «Di fronte alla distruzione sistematica del popolo palestinese, le nostre istituzioni hanno voltato lo sguardo, coperto gli occhi, tappato le orecchie. Qui, in quest’Aula, il silenzio è assordante. Avete legittimato la violenza coloniale con l’alibi della sicurezza di Israele. Ma quale sicurezza può giustificare l’uccisione di oltre 55.000 civili e la fame usata come arma? Israele ha superato ogni linea rossa, ha calpestato ogni principio di umanità. Eppure, le porte dell’Unione europea restano aperte, gli accordi in vigore, le forniture militari continuano. Perché? Perché siete complici? […] Allora diciamolo apertamente: l’Unione europea ha fallito, è diventata garante dell’impunità israeliana, complice di un genocidio in diretta» (18/6/2025).

[10] N. Lagioia, L’Europa del Manifesto di Ventotene nascerà solo se lo vorremo tutti, in Internazionale, 28/8/ 2016.