“No alla privatizzazione di Poste Italiane: per Fratelli d’Italia è un gioiello che deve rimanere in mano italiana e pubblica, è un presidio di legalità e di presenza dello Stato. Ci batteremo in tutti i modi possibili per evitarne la svendita”.

Così, nel gennaio 2018, Giorgia Meloni prendeva una netta posizione, motivando la contrarietà alla privatizzazione con il fatto che Poste Italiane produceva utili, garantiva la presenza dello Stato nei piccoli Comuni e nelle periferie delle grandi città e finanziava con la raccolta del risparmio postale le attività di Cassa Depositi e Prestiti.

Musica nettamente cambiata per la stessa Giorgia Meloni, nel frattempo diventata Presidente del Consiglio, che oggi afferma: “Vogliamo ridurre la quota pubblica nelle aziende partecipate, senza ridurre il controllo pubblico (..) la mia impostazione è lontana anni luce da quanto accaduto in passato (sic!), voglio ridurre la presenza dello Stato laddove non è necessaria”.

Va detto che Giorgia Meloni si muove agilmente su un terreno reso fertile dai governi di centrosinistra (nello specifico Letta e Renzi), che nel 2015 avevano aperto la strada alla prima fase della privatizzazione di Poste Italiane.

Dopo quel passaggio, il capitale sociale dell’azienda fu così diviso: 29,26% in mano al Ministero dell’Economia e della Finanze (MEF), 35% in mano a Cassa Depositi e Prestiti (controllata all’82% dal MEF), 0.82% di azioni proprie, 23,08% in mano ad investitori istituzionali e il restante 11.85% in capo ad investitori individuali.

Il recente Dpcm approvato dal Governo Meloni si prefigge di ridurre ulteriormente la quota pubblica facendola scendere dal 65% a poco sopra il 50% (nelle intenzioni iniziali doveva precipitare al 35%), potendo così raccontare la desueta leggenda del mantenimento del controllo pubblico e dell’interesse generale a cui rimarrebbe finalizzato il servizio.

Peccato che la più sonora smentita agli entusiasmi della Meloni arrivi proprio dall’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, che, nella recente audizione alla Camera dei Deputati ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo affermando nientepopodimeno che: “Se concordiamo che la presenza di Poste sul territorio è importante, ma che la corrispondenza è quasi estinta, così come il bollettino, e che non possiamo permetterci 6 miliardi di costo del lavoro, allora dobbiamo permettere all’azienda di esistere, e per esistere deve operare sul libero mercato in concorrenza con gli altri operatori. È ovvio che a Poste non conviene più erogare il servizio universale, quindi ci rinunciamo e siamo operatori di mercato”.

Poiché il contratto tra lo Stato e Poste Italiane scadrà a fine 2024 e prevede una proroga automatica di sedici mesi, significa che ad aprile 2026 finirà il servizio pubblico universale di Poste Italiane, azienda che nel frattempo consoliderà la propria posizione di soggetto finanziario e assicurativo, privatistico e finalizzato unicamente alla produzione di profitti sul mercato.

Tutto questo comporterà una nuova drastica riduzione del personale e la messa in appalto del servizio universale all’Amazon di turno.

Restano tuttavia due domande sospese:

- è chiaro a tutti -fascisti, centrodestra e centrosinistra- che i 12.755 sportelli di Poste Italiane sul territorio nazionale sono stati costruiti con la fiscalità generale? E che chiunque può dunque inventarsi alfiere di mercato se l’infrastruttura su cui si regge è stata realizzata con i soldi della collettività?

- è altrettanto chiaro a tutti -fascisti, centrodestra e centrosinistra- che i 319 miliardi di risparmio postale affidati a Cassa Depositi e Prestiti attraverso la raccolta di Poste Italiane si è sempre basato sull’idea che Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti fossero un servizio pubblico? E se così non fosse più in futuro, che possa succedere un ritiro di massa dei propri risparmi non avendone più le garanzie attuali?

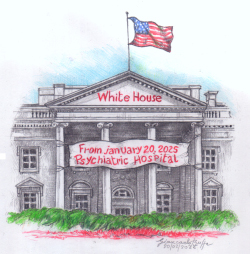

Il governo Meloni, aldilà degli annunci di non sottomissione ai vincoli finanziari dell’Ue, ha deciso di sottostare alla procedura Ue d’infrazione sul deficit, misura che comporta un taglio della spesa pubblica di 84 miliardi in sette anni. Per sopperire, svende gli ultimi gioielli di famiglia, lasciando il Paese privo di ogni possibile prospettiva.

Chi oggi si oppone a parole, sa indicare nei fatti se, come e quando invertirà la rotta?