Il processo di Palermo che vede coinvolto il ministro Salvini rappresenta una vicenda che va ben al di là del pur clamoroso caso specifico: sono in gioco i fondamentali dello stato di diritto e riguarda l’essenza (sarebbe meglio dire l’esistenza) dei limiti del potere.

Le reazioni scomposte alla richiesta della procura lo dimostrano. Non ci si interroga sulla ricostruzione del fatto e sulle presunte violazioni di legge, ma si afferma categoricamente che i giudici devono arrestarsi di fronte al potere. Secondo la presidente del Consiglio «è incredibile che un ministro rischi sei anni per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini». Dunque, un ministro può agire con ogni mezzo – anche in violazione della legge – nell’esercizio delle proprie funzioni. Si possono difendere i confini anche violando le leggi nazionali e quelle internazionali, anche incorrendo nel reato di sequestro di persona e di omissione di atti d’ufficio. Ma questo vuol dire piegare lo stato di diritto alla ragione politica. In senso contrario, l’articolo 96 della nostra Costituzione prevede espressamente che «Il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria». Fatta salva l’autorizzazione che deve essere concessa dal parlamento, che nel nostro caso è stata data il 30 luglio del 2020, escludendo così il carattere persecutorio dell’indagine in corso.

Quel che più manifesta preoccupazione è che non ci si propone di confutare l’accusa mossa al ministro nel merito, ma le si nega legittimazione. Vedremo cosa e come argomenterà la difesa del ministro sperando che non si limiti a rivendicare le prerogative del potere, ma si spinga a esercitare il proprio diritto di difesa, contrastando in punto di fatto la ricostruzione dei magistrati inquirenti. Non sarà facile perché la normativa internazionale appare sufficientemente chiara e le forzature piuttosto evidenti, ma è su questo che si dovrebbero giocare le sorti del processo e gli stessi giudizi dell’opinione pubblica. Non su altro.

D’altronde che quella di Salvini ministro degli interni sia stata una stagione particolarmente disinvolta, poco attenta ai diritti fondamentali delle persone migranti e sbilanciata sulle inquietudini securitarie mi sembra sia ormai – anche in sede giudiziaria – appurato. Basta pensare ai casi che hanno coinvolto la nave Sea-Watch 3 e in particolare alla vicenda di Carola Rackete, arrestata dalle autorità italiane per aver contravvenuto a quanto disposto dal governo del tempo (con un decreto legge ad hoc) e per aver commesso presunti reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma subito dopo rilasciata dal tribunale, che ha fatto prevalere – come necessario – la normativa internazionale e gli obblighi derivanti dal rispetto della legge del mare. Facendo prevalere, dunque, lo stato di diritto sull’abuso del potere.

Le reazioni dell’attuale maggioranza politica sembrano invece approntate al principio di lesa maestà: non si può mettere sotto processo l’indirizzo politico di un governo. Abusano del proprio potere quelle procure che indagano su comportamenti dei responsabili dei ministeri che operano sempre con fini politici che devono rimanere insindacabili alla magistratura, quali che essi siano (la «difesa dei confini» nel nostro caso). Scordando che in nessun caso gli organi di Governo possono operare contro la costituzione o gli impegni internazionali cui anche i poteri costituiti si devono conformare.

Se sequestro di persona c’è stato, se si doveva assicurare l’approdo è questo è stato impropriamente negato, se non si sono tutelati i diritti fondamentali delle persone coinvolte mettendo a rischio la loro sicurezza (e non quella interna) è giusto che anche un ministro sia condannato da un tribunale italiano. Ma questo può deciderlo solo il giudice competente, non la pubblica accusa, non il governo e neppure l’opinione pubblica. Inoltre, in ogni caso, seguiranno gli altri gradi di giudizio.

Il ministro può stare sereno, non è un perseguitato, non gli mancheranno altre sedi per cercare di far valere le sue ragioni.

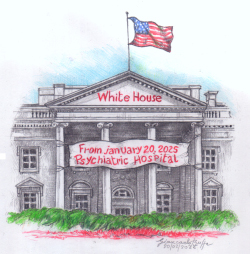

Quel che invece non può essere fatto è provare ad influenzare l’esito del giudizio, sino a compromettere il principio costituzionale dell’autonomia e indipendenza dell’ordine della magistratura da ogni altro potere. È qui che si tocca un altro profilo delicato della vicenda in corso. In via generale non può negarsi che chiunque possa dare solidarietà a chi vuole, si può anche esprimere ogni tipo di opinione sul merito dell’operato dei pm, persino la più blasfema (si veda la surreale dichiarazione di Elon Musk, che darebbe sei anni di reclusione ai giudici «pazzi» che hanno osato mettere in discussione l’operato del ministro). In fondo, il diritto di critica è garantito a tutti, come provocatoriamente ci ricordava Umberto Eco: anche agli imbecilli. Ma il punto è che non può il governo delegittimare il potere della magistratura. Lo impedisce il doveroso rispetto della divisione dei poteri. Quando la parola spetta alla Corte il governo deve tacere, così come ogni altro potere (ve lo immaginate il presidente Matterella che commenta un qualunque processo in corso con toni esacerbati?).

Anche in questo caso l’intolleranza mostrata da numerosi componenti dell’attuale governo, schierati, per partito preso, a difesa del comportamento di Salvini, segnala un problema generale. Ovvero l’insofferenza di questa maggioranza verso i limiti costituzionali al proprio operato.

In fondo, la propensione verso l’unificazione del potere è alla base delle concezioni autocratiche e non plurali che sorreggono anche le riforme alla Costituzione che si vogliono introdurre. Dalla separazione delle carriere all’elezione di un capo del governo, il quale avrà a che fare con una maggioranza parlamentare blindata e una magistratura al seguito. C’è da riflettere anche oltre il caso Salvini.