Si terrà il 19 febbraio in senato un’iniziativa congiunta di esponenti della destra e della sinistra per il premierato «possibile». Un manifesto e firme autorevoli che dicono essenzialmente tre cose. La prima: una riforma è indispensabile. La seconda: deve essere condivisa.

La terza: bisogna evitare il referendum raggiungendo la maggioranza che lo impedisce (due terzi). Sinistra e destra unite nella lotta? Per la destra è ovvio. Quanto alla sinistra, è quella parte che da oltre un trentennio vede governabilità e stabilità come elementi portanti della forma di governo in luogo della centralità del parlamento e della rappresentanza, storici presidi della cultura politica e istituzionale della sinistra. Un ravvedimento operoso può anche non giungere mai. Ma la condivisione richiede, in ogni caso, una comune assunzione degli elementi essenziali.

Forse il progetto della destra non è ancora del tutto definito. Ma possiamo essere ragionevolmente certi su quel che rimarrà: l’investitura popolare diretta del capo del governo per la legislatura, assistita da un sistema elettorale che gli dia la «sua» maggioranza. È il nucleo incomprimibile, mantenuto nelle esternazioni, negli emendamenti fin qui noti, e nella dialettica di maggioranza. Su questo bisogna misurare la condivisione.

Indiscutibilmente, si esce dalla forma di governo parlamentare e si stravolge la Costituzione del 1948. Non se ne vede davvero la necessità, essendo già il governo dominus assoluto dei lavori parlamentari. Se mai, emergono criticità nella difficile convivenza tra partners di maggioranza, che non sarebbero certo superate nel modello proposto. Tralasciamo poi gli argomenti strumentali o infondati degli aspiranti riformatori, come quelli sul rapporto tra gli organi costituzionali o sul presidente della Repubblica, che sarebbero toccati poco o nulla. O su uno sbilenco rapporto fiduciario, che ovviamente male convive con l’investitura popolare del primo ministro. O ancora sull’indicare obbligatoriamente sulla scheda il nome del candidato premier, per non scrivere in Costituzione le parole «eletto direttamente». Nulla cambiando nella sostanza.

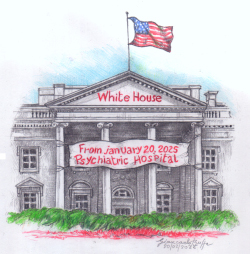

È quel nucleo essenziale a dirci che il progetto meloniano va respinto. Nelle società frammentate e polarizzate di oggi l’investitura popolare diretta del capo del governo divide, acuisce i contrasti, esalta le estreme. Lo provano Trump – emblematica l’ultima esternazione su Putin e la Nato – e Macron, le sofferenze nel sistema britannico, i sussulti tra sovranismo e populismo nell’Est europeo. Le ragioni che sostenevano un tempo il modello non sono più valide. Questo varrebbe anche per il nostro primo ministro. Non sono passatisti i difensori della Costituzione del 1948, ma i sostenitori del nuovo.

Si pensa davvero che il voto che concede al premier l’investitura e il controllo su un parlamento di zombie unificherebbe il paese, favorirebbe il buon governo e il rendimento delle istituzioni nei cinque anni successivi? O per il bavaglio quinquennale al parlamento e alla partecipazione democratica dilagherebbero le marce dei trattori? L’esperienza tedesca prova che la flessibilità della forma di governo parlamentare e l’assemblea elettiva come luogo di confronto, mediazione e sintesi sono elementi di forza, non debolezze. Piuttosto, si consideri che l’autonomia di Calderoli punta – direttamente contraddicendo il premierato – a svuotare premier, parlamento e governo insieme di vspoteri, funzioni, risorse.

Il Giornale (11 febbraio) rivolge una dura critica, condivisa dal presidente della prima Commissione Balboni, agli emendamenti seriali «folli» presentati da Pd, Avs, M5s. Le opposizioni fanno il loro mestiere. Ma secondo regolamenti e prassi nessun ostruzionismo insuperabile è nella loro disponibilità. È decisiva la compattezza della maggioranza. Se c’è, la destra ha i voti per approvare il premierato. Ma bisogna evitare la maggioranza di due terzi auspicata dalla strana coppia destra-sinistra, prevenendo soccorsi alla destra nel corso dei lavori e organizzando fin d’ora una resistenza popolare in vista del referendum.

In parlamento non vedremo un remake del film Mr. Smith va a Washington (Frank Capra, 1939), in cui per una giusta causa un giovane e ingenuo senatore tiene in scacco l’assemblea per 23 ore ininterrotte. Fu un successo mondiale e vinse un Oscar. Nell’Italia del 2024 i pochi minuti concessi dalle regole vigenti a un emulo pur volenteroso non giungerebbero nemmeno al palco di Sanremo.