È iniziato in Parlamento l'iter di quella che il governo ha definito “la madre di tutte le riforme”. Chiamato in audizione martedì, davanti alla commissione affari costituzionali del Senato, ho sollevato alcuni rilievi sui punti salienti del disegno di legge. Eccoli in sintesi. Legge elettorale Non indicata quale debba essere la formula elettorale.

Si dice solo che la legge relativa dovrà ispirarsi ai principi di rappresentatività e governabilità e dovrà garantire un premio di maggioranza, nella misura del 55 per cento dei seggi in ciascuna Camera alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio.

La proposta non dice altro e il silenzio suscita le due seguenti considerazioni. Innanzitutto, non stabilita nessuna condizione all'operatività del premio di maggioranza. Ora, 'lelezione del presidente porta con sé , in un unico schieramento, l'elezione dei deputati e dei senatori onde, se i candidati alla presidenza che si affrontano sono solo due, chiaro che gli eletti risulteranno da un voto maggioritario e non sarà necessario stabilire alcuna soglia minima di consensi elettorali per godere del premio. Essi raggiungeranno naturalmente la maggioranza dei voti validi.

Ma, se il sistema elettorale per il presidente consentirá il confronto tra più di un candidato (cosa tutt'altro che impensabile in una situazione partitica come l'attuale ), il premio potrebbe essere conquistato anche da una maggioranza solo relativa molto bassa.

Il silenzio su questo aspetto del sistema elettorale potrebbe aprire uno scenario in radicale contrasto con le esigenze di minima, necessaria, rappresentativitá.

Esigenze che, in conformità con l'insegnamento della Corte costituzionale, configurerebbe la violazione di un “principio supremo” della Costituzione democratica: in breve, una riforma costituzionale incostituzionale.

Si dirá, forse: questo problema potrà essere affrontato dalla legge elettorale necessaria in seguito alla modifica della Costituzione e, in quella sede si potrà provvedere a stabilire la necessaria soglia minima Non così poiché secondo la nuova norma costituzionale il premio di maggioranza dovrà essere “garantito”, mentre la condizione della soglia da superare, comunque determinata, trasformerebbe la garanzia in una mera eventualità.

Sarebbe, insomma, incostituzionale alla stregua della nuova norma costituzionale che si vorrebbe approvare. Un nodo che potrebbe essere sciolto solo da un’indicazione costituzionale che imponga una forma di bipolarismo.

C'è poi un’altra questione derivante da un silenzio forse ancor più gravido di pericoli. La maggioranza assoluta garantita alle Camere le consentirebbe di operare da sola per eleggere un (proprio) presidente della Repubblica (dopo il terzo scrutinio), ciò che rende insignificanti le tante parole spese sul suo ruolo di garanzia super partes e sul suo mantenimento. Cosa analoga può ripetersi per l’elezione da parte del Parlamento dei cinque giudici costituzionali e dei dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura: la maggioranza gratificata dal premio potrebbe facilmente fare integralmente sue quelle scelte. Quanto alla Corte costituzionale, se si sommano ai cinque giudici di elezione parlamentare i cinque di nomina presidenziale, una volta che la maggioranza disponesse del proprio presidente, la conseguenza sarebbe una Corte a immagine e somiglianza della maggioranza politica. A considerare, poi, la possibilità di occupazione di altre istituzioni che si vorrebbero neutrali, come le Autorità indipendenti, e lo snaturamento o lo svilimento delle varie procedure parlamentari previste a garanzia delle minoranze, prima fra tutte quella per la revisione della Costituzione, l’immagine che ne risulta ciò che, negli anni trenta si chiamava “allineamento” o “ugualizzazione” (Gleichschaltung).

Altro che piccola riforma, piccoli ritocchi: uno stravolgimento senza cautele, ponderazioni e contrappesi. Anche coloro che hanno guardato con una certa simpatia all’ipotesi dell’elezione diretta del presidente del Consiglio hanno avvertito della necessità di accompagnarla, o farla precedere, da un rafforzamento delle garanzie. Nulla di ciò; anzi l’opposto. Rapporti Parlamento-Governo La proposta mantiene fermo un istituto tipico del regime parlamentare: il rapporto di fiducia e la correlativa possibilità che venga a mancare.

Le conseguenze, nella teoria e nella pratica possono essere o le dimissioni del governo e la sua sostituzione con uno nuovo, oppure la “dismissione”, cioè lo scioglimento, del Parlamento e le nuove elezioni. Il presupposto l’alteritá: la fiducia (e la sfiducia) possono esistere solo tra soggetti politicamente distinti. Non il nostro caso: il presidente del Consiglio e il Parlamento, cio la maggioranza parlamentare, sono politicamente la stessa cosa: nascono insieme con un sistema che assicura la perfetta omogeneità dell’uno con l’altro. Onde, si potrebbe immaginare che la crisi politica del primo corrisponda all’identica crisi della seconda.

Nascono insieme come due gemelli ciascuno dei quali ha bisogno dell’altro. Simul stabunt, simul cadent. Questa ovvia sincronia, ancorché sia stata discussa e sostenuta, non accolta nella proposta che, invece, prevede “secondi tempi”. Le Camere sono (o possono essere) chiamate a rivedere la propria posizione, dando o confermando la fiducia che, appena pochi giorni prima, era stata negata: in altre parole, a pentirsi come si chiede ai discoli di fare. Il senso di questo mea culpa sembra essere solo questo: costringere il presidente eletto a intavolare trattative con i partiti della maggioranza per nuovi equilibri e diverse distribuzioni o spartizioni di potere.

Ma il maggior pregio dell’elezione diretta del presidente del Consiglio non doveva essere precisamente quello di evitare tutto ciò,mettendo nelle mani degli elettori il potere di scegliere, con il programma, la sua incarnazione senza “lacci e i laccioli”? Il “secondo tempo” sembra una norma fatta apposta per assicurare a partiti della maggioranza la possibilità di logorare il presidente con la minaccia dello scioglimento e delle nuove elezioni che sono sullo sfondo. Ma previsto anche un secondo tempo, non più con il presidente del Consiglio eletto, ma con un parlamentare della maggioranza scelto al suo posto.

Anche questa “trovata” sembra giustificarsi con la medesima ragione or ora detta, dare alla possibilità a un concorrente (o a più d'uno) d’insidiare il presidente eletto. Ma ciò in puntuale contrasto con la ratio dell’intera riforma: garantire omogeneità e stabilità, e permettere ai cittadini, nelle urne, di fare loro stessi la scelta di colui (o colei) dal quale vogliono essere governati.

Il dover, costui, essere tratto dalle file della maggioranza, contro le apparenze non la rafforzerebbe affatto ma, al contrario, la minerebbe dall’interno, con buona pace del proposito di impedire i giochi di palazzo. In più, il nuovo presidente del Consiglio che fosse riuscito nel suo proposito a scalzare il vecchio non potrebbe dirsi presidente “eletto dal popolo”.

Sarebbe un deputato o un senatore, eletti, sì, ma per una carica diversa. È una differenza qualitativa: chi si candida a presidente del Consiglio, per quanto sia indicato da un partito, aspira a essere ben più che uomo o donna di partito, a differenza di chi si candida a un posto in Parlamento. Il fatto poi che il successore debba impegnarsi a rispettare il programma del predecessore, a parte la scarsa costrittività di un simile impegno (“Parigi val bene una messa”) la confessione esplicita che l’inedita e molto creativa trovata (cosiddetta anti-ribaltone) ha poco di confronto o lotta politica (la politica dovrebbe restare la stessa) e molto di litigiosità essenzialmente personalistica. Inoltre, tale impegno dovrebbe estendersi anche al partito o ai partiti che formano la maggioranza, quella di prima e la stessa di dopo, ed allora ci si potrebbe chiedere se ciò non confligge con il “senza vincolo di mandato” dell’articolo 67 della Costituzione che costituisce l’essenza della posizione del parlamentare nelle costituzioni liberali.

Fine dei senatori a vita La maggioranza disporrebbe per legge (elettorale) della maggioranza assoluta degli eletti e non avrebbe nulla da temere dai pochi non eletti. Inoltre, per evitare il rischio di alterazioni delle maggioranze elette, basterebbe stabilire che i senatori a vita non partecipano alle votazioni di natura politica, dalle quali dipende la vita delle maggioranze e dei governi, cio le votazioni sulla fiducia. Ciò sarebbe conforme alla natura super partes di questa carica che guarda a interessi permanenti della Patria, al di là delle dinamiche politico-partitiche. In più avrebbe il pregio di non infilarsi nell’abborracciata norma transitoria.

Il riformatore costituzionale vuole l’eliminazione della figura; i senatori a vita non hanno ragione di esistere; dunque, via per il futuro. Ma, nel presente, occorre tenere conto che ce ne sono cinque. Che se ne fa? Li si lascia dove sono sino a quando non provvederanno loro stessi ad andarsene. Li si chiamerebbe ancora senatori “ad vitam”? Questa definizione indica che si augura loro “lunga vita” tra noi, perché apprezziamo i loro meriti. Ma, quando si afferma che non c’è bisogno, che non li vogliamo tra noi e che, se si potesse, se ne farebbe volentieri a meno perché superflui, inutili se non anche fastidiosi e dannosi per la democrazia, allora li si trasforma in “senatori ad mortem”. Ospiti non graditi, per il minor tempo possibile. È facile immaginare che, per protesta e per difesa della propria dignità, non accetterebbero di rimanere in carica con un tale pregiudizio gravante su di sè e rimetterebbero il mandato di propria iniziativa, dimettendosi. Ma sarebbe uno scontro tra “altissimi meriti” e “raffazzonamento politico”.

Elezione diretta. Dopo le osservazioni precedenti su aspetti particolari, necessario ora chiarire che non di riforma si tratta, ma di rifacimento dalle fondamenta del sistema di governo. C’è una contraddizione nel sostenere che si tratta solo di interventi “minimali nella convinzione che si debba operare, per quanto possibile, in continuità con la nostra tradizione costituzionale e parlamentare e che pertanto gli interventi di revisione debbano limitarsi a quelli strettamente necessari”: c’è contraddizione tra queste espressioni della Relazione non solo con la propaganda del tipo “inauguriamo così la quarta Repubblica” o “ questa la madre di tutte le riforme”, ma anche e soprattutto con il contenuto della proposta. È bensì vero che si toccano poche norme (il che, in assenza — come s’ detto, dei necessari pesi e contrappesi, non affatto segno di moderazione, ma di smodatezza), ma con un piccolo gesto normativo si rovescia addirittura l’impianto costituzionale e la base della democrazia che essa delinea. La proposta, in modo semplice e piuttosto acritico, si richiama a quella che da noi si detta “democrazia decidente” o “democrazia d’investitura”. Si vota una volta ogni cinque anni, c’è chi “vince” e, avendo vinto, potrà disporre, prevedibilmente e salva la litigiosità interna alla compagine che ha vinto, per quel periodo di tempo disporre d’un potere che potrà scorrere liberamente. E c’è chi “è stato vinto” e, come tale, sarà messo a tacere fino alle successive elezioni. “Abbiamo vinto: fatevene una ragione” l’espressione spesso rivolta ai “perdenti” affinché tacciano. Sembra di udire, con altre parole, l’osservazione tante volte citata di Rousseau: “gli inglesi — che pure conoscevano perfettamente i rappresentanti della loro contea, della loro città e dei loro borghi — credono di essere liberi. Si sbagliano di grosso: in realtà lo sono solo nel giorno in cui votano perché subito dopo sono servi di coloro che hanno votato”.

In questa condizione servile non sono solo coloro che hanno votato la parte sconfitta, ma anche quelli che sono stati dalla parte vincente: anch’essi, infatti, non potranno far sentire la loro voce, addirittura per cinque anni, un periodo che può apparire lungo, troppo lungo per chi sarà ridotto al silenzio e avrebbe qualcosa da dire, a suo avviso importante.

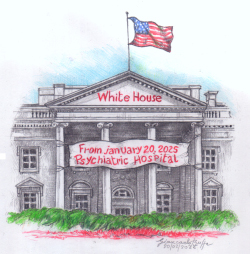

Questo tipo di democrazia assomiglia assai da vicino a quella galassia di democrazie che concepiscono la politica come potere discendente, impositivo: galassia comprendente realtà tecnicamente definite postdemocrazie, democrazie illiberali, democrature, democrazie autoritarie fino alle dittature elettive. Tutte forme di governo che di democratico hanno poco, se non la facciata elettorale, e sono funzionali alle tante oligarchie in giro per il mondo, alle quali sembra che anche da noi ci si voglia accodare. Sul versante opposto della “democrazia decidente” sta la “democrazia deliberativa” o “partecipativa”.

Deliberare cosa diversa dal decidere.

È raccogliere le opinioni, discuterle, vagliarle e, alla fine, prescegliere le migliori. Solo alla fine del processo deliberativo, si giungere alla scelta sulla base del consenso più vasto possibile o, in mancanza, attraverso il voto di maggioranza. A un simile rovesciamento, secondo la proposta di revisione, si vuol giungere con la modifica d’un solo articolo. Non solo un ritocco: per l’appunto un rovesciamento.

C’è a chi, richiamandosi alla forma di governo vigente, un simile rovesciamento non piace affatto e c’ chi invece lo desidera caldamente. Ma, si chiamino le cose con i loro nomi. In generale, l’elezione diretta d’un vertice politico non da ostracizzare per principio in nome della democrazia partecipativa, come non lo stato in passato da parte di persone non certo sospette di intenzioni non o scarsamente democratiche. Ma la domanda alla quale occorrerebbe rispondere riguarda il momento attuale: nel momento attuale, in assenza d’una diffusa etica politica adatta, in presenza, invece, di faziosità dilaganti che inquinano il dibattito politico e di fronte agli immani problemi che ci sono di fronte e che prevedibilmente cresceranno, davvero buona l’idea di spaccare ulteriormente l’elettorato in due parti che possono facilmente degenerare in due fazioni, l’una contro l’altra. Un rischio implicito in qualunque tipo di elezione di un capo?

Non si rischia l’avventura, cio di alimentare pericolose tensioni e contrapposizioni senza esclusioni di colpi da una parte e dall’altra?

Osservazione conclusiva

Avrei voluto “pensare positivo”, ma mi accorgo di non esserci riuscito. Condivido le preoccupazioni circa il sistema parlamentare che, pur scritto sulla Carta, andato degenerando legislatura dopo legislatura, governo dopo governo. Credo, però che la riforma proposta, al di là dei difetti particolari su alcuni dei quali prima mi sono soffermato, potrebbe rivelarsi non una cura ma, piuttosto, un colpo di grazia. (L’intervento integrale disponibile sul sito di Repubblica)