Il senso della contro-riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario è uno solo: un atto di ostilità e di disprezzo nei confronti dei magistrati e un primo passo verso la subordinazione dei pubblici ministeri al potere politico. La separazione delle carriere è un falso argomento, essendo già stata realizzata. Oggi i passaggi di carriera riguardano ogni anno lo 0,4% dei magistrati. Se questa fosse stata la ragione della riforma sarebbe bastato eliminare questo insignificante residuo con una legge ordinaria, senza scomodare Costituzione e popolo sovrano, mobilitato con il referendum su una simile sciocchezza.

Il vero senso della riforma è un altro.

Consiste nel mettere un timbro post-fascista sulla Costituzione nata dalla Resistenza, tramite un’insensata ristrutturazione del Consiglio superiore della magistratura, sdoppiato in due Consigli diversi ai quali viene aggiunta un’Alta corte disciplinare.

È chiaro che un Consiglio separato dei pubblici ministeri ha il senso di una dislocazione della pubblica accusa fuori dall’ambito della giurisdizione e di un suo enorme potenziamento: i pubblici ministeri saranno governati soltanto da pubblici ministeri. Si può ben condividere la separazione delle carriere. Ma questa collocazione della pubblica accusa fuori dal campo della giurisdizione ne riduce la natura di organo di garanzia, titolare della funzione cognitiva che è tipica di tutta l’attività giurisdizionale, e si spiega soltanto come un primo passo per ridurne l’indipendenza.

D’altro canto, la sostituzione del carattere elettivo dei componenti del Consiglio con il sorteggio equivale alla negazione del principio costituzionale dell’autogoverno dell’ordine giudiziario e a un atto di sfiducia nelle capacità di autogestione dei magistrati. Viene giustificata con la necessità di porre fine al potere delle correnti, le quali sono state invece, storicamente, il principale fattore di democratizzazione della magistratura.

Quel potere è semmai dovuto alla reintroduzione delle carriere dei magistrati. È chiaro che in un organo collegiale sono inevitabili i compromessi tra i gruppi in esso rappresentati. Se la designazione dei capi degli uffici fosse invece nuovamente affidata al semplice criterio dell’anzianità, con la sola eccezione della pronuncia a sostegno di candidati di eccezionale valore da parte di maggioranze consiliari qualificate e trasversali, verrebbe meno il potere discrezionale del Consiglio e, conseguentemente, delle correnti. Si otterrebbe la soppressione delle carriere, che fu la prima conquista delle battaglie civili degli anni Sessanta e Settanta, in accordo con il principio dell’indipendenza interna e perciò dell’uguaglianza dei magistrati, i quali, dice l’articolo 107 della Costituzione, «si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni».

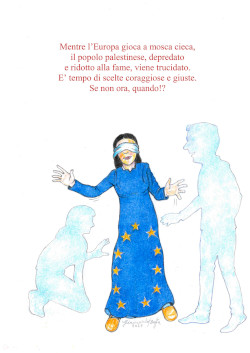

La controriforma della destra si inserisce dunque nel generale attacco alla giurisdizione da parte delle autocrazie elettive nelle quali vanno trasformandosi i sistemi politici occidentali, insofferenti – da Trump a Netanyahu e a Erdogan – della soggezione alla legge dei poteri politici e perciò del controllo sulle loro illegalità da parte di magistrati indipendenti.

Ogni iniziativa dei giudici nei loro confronti viene in vario modo osteggiata: con il loro arresto (metodo Erdogan), o con la loro neutralizzazione (metodo Trump) o con la loro squalificazione come complottasti politicizzati e comunisti solo perché, talora, applicano la legge anche ai potenti (metodo Meloni, Salvini e Le Pen).

Dietro questi attacchi c’è una concezione elementare della democrazia, sulla base della quale la sola fonte di legittimazione del potere è il voto popolare e non c’è quindi spazio per la separazione dei poteri e per l’indipendenza della magistratura. È una concezione che ignora che la giurisdizione ha un fondamento di legittimità non solo diverso ma opposto a quello del potere politico, consistendo nell’accertamento della verità processuale, a garanzia della sua soggezione soltanto alla legge e dell’uguaglianza dei cittadini.

Nessuna maggioranza, per quanto schiacciante, può rendere legittima la condanna di un innocente o sanare un errore commesso ai danni di un solo cittadino. Nessun consenso politico – del governo, o del parlamento, o della stampa, o dei partiti o della pubblica opinione – può surrogare la prova mancante o indebolire le prove acquisite di un’ipotesi accusatoria. Giudici e pubblici ministeri sono tali solo se sono in grado di assolvere o chiedere il proscioglimento quando tutti chiedono la condanna e di condannare o di indagare un potente quando tutti ne pretendono l’impunità.

Non si può punire un cittadino o ottenerne l’impunità solo perché questo risponde alla volontà o all’interesse della maggioranza. Lo si può punire solo se si è accertato che ha commesso un fatto previsto dalla legge come presupposto di una pena. E questo vale per i giudici, ma anche per i pubblici ministeri, la cui fonte di legittimazione è parimenti contro-maggioritaria, consistendo le loro funzioni nello svolgimento di indagini e quindi nell’accertamento della verità.

È l’abc dello stato di diritto, ignoto, purtroppo, all’analfabetismo istituzionale dei nostri governanti.