La mattina dell’otto luglio 1853, quattro navi da guerra della Marina americana (Mississipi, Plymouth, Saratoga e Susquehanna) fanno il loro ingresso nella baia giapponese di Edo, l’attuale Tokio. Sono imponenti, di colore scuro e dai loro camini escono fumi di vapore nero. Ancor oggi gli abitanti della baia le ricordano come le “navi nere”. La flotta è comandata dall’ammiraglio statunitense Mattew Perry, latore di una missiva per l’imperatore del Giappone, Kōmei, da parte di Millard Fillmore, dodicesimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Gli Usa si stanno affermando come potenza industriale e cercano sbocchi in ogni parte del mondo per i loro manufatti. Dall’altra parte dell’Oceano Pacifico, il Giappone costituisce un attraente mercato potenziale, ma non sembra interessato a rapporti commerciali con Paesi stranieri, soddisfatto del livello di benessere e di civiltà raggiunto nel corso della sua storia millenaria. Ha rifiutato molti partner occidentali e asiatici e non intende cedere alle richieste che gli Usa da qualche tempo stanno avanzando con insistenza. Ma questa volta il presidente Fillmore va per le spicce: le quattro navi militari, armate di moderni cannoni a lunga gittata, lasciano intendere che l’America non è disposta ad accettare un ulteriore diniego.

Secondo testimoni locali pare che quel giorno i cannoni non siano rimasti silenti, dando eloquente prova della determinazione Usa di raggiungere lo scopo. La lettera presidenziale è recapitata al destinatario, al quale viene concesso un anno di tempo per consultare i funzionari imperiali e gli attori economici del Paese. Trascorso il periodo di ultimatum, l’ammiraglio Perry si ripresenta, ora accompagnato da ben sette navi da guerra. Allora “convince i samurai” a sottoscrivere un trattato commerciale… di amicizia le cui clausole sono – guarda caso – favorevoli al più forte.

Da quel mese di luglio ne sono trascorsi altri 172, ma l’agenda politica dei governi americani, tra alti e bassi, pare sempre la stessa. Se allora gli Usa godevano di buona salute, ora, nell’era Trump sono pieni di debiti e con diversi settori produttivi in affanno, ma non rinunciano alla sicumera e all’aggressività degli esordi.

Si tratta di una costante della politica americana che gli storici definiscono con la formula della “porta aperta”. In altri termini, le iniziative del capitalismo a stelle e strisce non devono essere ostacolate nel percorso di diffusione ed espansione mondiale: quando i politici ritengono conveniente uscire dai confini nazionali e proporsi agli altri Paesi, allora capitali, imprenditori, manufatti e tariffe commerciali made in Usa devono trovare le porte aperte.

Non li sfiora il dubbio che dovrebbe esistere una reciprocità.

Attorno a questa politica si è venuta formando nel tempo un’ideologia basata sulla convinzione di matrice anglosassone che le leggi del commercio sono leggi di natura e quindi di Dio. Fu il politico inglese Edmund Burke all’inizio dell’Ottocento a formulare tale teoria, accolta favorevolmente nelle ex-colonie d’oltreoceano e coniugata con un altro concetto cardine, quello del “destino manifesto”: sarà il reverendo John O’ Sullivan qualche decennio dopo a coniarlo per giustificare l’annessione del Texas e della California agli Stati Uniti, impegnati a diffondere “libertà e progresso” tra le popolazioni vicine, a suo tempo colonizzate dalla Spagna.

Guarda caso già allora qualcuno anticipava i deliri di Donald Trump pensando di inglobare negli States anche il Canada e il Messico, al fine di assecondare i piani della “Divina Provvidenza”.

Nella politica americana emerge sempre una combinazione di feroce realismo, prediche moralistiche e interessi concreti. In merito lo storico Emilio Gentile, qualche anno fa con una felice combinazione linguistica ha scritto un saggio dal titolo “La democrazia di Dio”. Nel testo denuncia esplicitamente la sacralizzazione della politica americana, i cui maggiori esponenti, auto-elettisi “rappresentanti del Bene nel mondo”, si arrogano il diritto di attribuire volontà malefiche a quanti la pensano diversamente da loro. I risultati si sono visti purtroppo in Iraq e in Afghanistan negli otto anni della presidenza di George Bush Junior.

Fondamentalismo religioso e razzismo erano stati, a fine Ottocento, il substrato ideologico dello sterminio dei pellerossa, definiti dal reverendo Josiah Strong, “tribù inferiori precorritrici di una razza superiore”, quella bianca, ovviamente puritana. Negli stessi anni il presidente Usa, William Mc Kinley, giustificava l’occupazione delle Filippine con l’obbligo morale da parte americana di civilizzare e cristianizzare “quei popoli inferiori, pur sempre figli di Dio”.

Anche la democratica dinastia dei Kennedy non fu immune dal virus del suprematismo Usa, se è vero che Robert quando nel 1968 accettò di candidarsi alla presidenza, lo fece per assumere “la direzione spirituale del pianeta”.

Evviva la modestia.

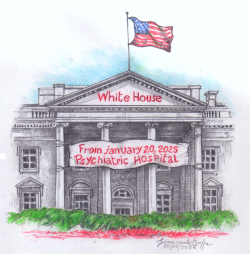

A coronamento di questa parziale rassegna di tracotanza e stupidità manifestate da chi guida il Paese più forte del mondo o si arroga il diritto di farlo, veniamo all’attuale presidente Donald Trump che, senza alcun ritegno o imbarazzo, dopo l’esecrabile attentato subito in campagna elettorale, ha affermato di essere stato salvato da Dio per riportare l’America alla grandezza di un tempo. Per il momento noi europei viviamo gli effetti di tale politica arrogante, prevalentemente sul piano economico/finanziario, mentre altri bollati come “Asse del male”, subiscono feroci e disumane aggressioni militari per l’assoggettamento o lo sterminio, al pari dei pellerossa e dei filippini nell’Ottocento. Si pensi all’Iran e a Gaza, bombardati ogni giorno con armi fornite apertamente dagli americani. Tutto ciò senza scandalo o vergogna da parte dell’Europa dei valori, sinistre comprese.