Genocidio è, certo, una parola intrisa di implicazioni morali. Ma è anche, e soprattutto, una parola carica di significati giuridici. Anzi, nella sua essenza, è una parola giuridica: più precisamente, una parola appartenente al linguaggio del diritto internazionale. È in quel contesto che è nata ed è in quel contesto che ha titolo per venire in rilievo.

A fronte delle polemiche in atto sulla liceità del suo impiego a qualificazione delle azioni di Israele a Gaza, occorre anzitutto evidenziare che non è una questione di opinioni. La definizione dei comportamenti che configurano il genocidio e l’individuazione puntuale dei crimini a esso connessi si trovano nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948; e l’ascrivibilità di determinati fatti ai comportamenti vietati, unitamente alla loro sanzione, è competenza della Corte internazionale di giustizia (Cig) e della Corte penale internazionale (Cpi), nei casi in cui si tratti di far valere, rispettivamente, responsabilità gravanti sugli Stati o su singole persone.

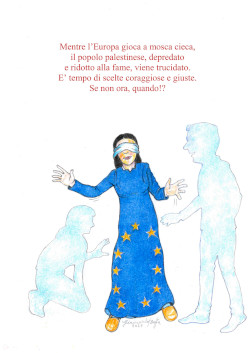

Manifestazione a Milano contro il genocidio a Gaza – Ansa/Matteo Corner

Entrambe le corti sono, in effetti, attualmente all’opera. La Cig ha rifiutato, il 26 gennaio 2024, di archiviare l’accusa mossa a Israele dal Sudafrica, ritenendo plausibile che quello in corso a Gaza sia effettivamente un genocidio. Da allora, per ben tre volte i giudici hanno disposto il rafforzamento delle misure cautelari di prevenzione, a testimonianza di una plausibilità non solo persistente, ma crescente (basti pensare all’escalation degli attacchi terroristici contro i giornalisti). Il che obbliga Israele e tutti gli Stati contraenti, tra cui l’Italia, ad adoperarsi per impedire la prosecuzione delle violenze.

La Cpi, dal canto suo, ha incriminato, il 21 novembre 2024, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’allora ministro della difesa Yoav Gallant (oltre a membri della dirigenza di Hamas), con l’accusa di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità: atti solitamente correlati, se non preordinati, al genocidio.

Non è qui possibile ripercorrere gli argomenti spesi nel dibattito giuridico che ne è seguito, salvo segnalare che la quasi totalità degli esperti – principalmente giusinternazionalisti e storici specializzati in genocidi – concorda nel ritenere possibile individuare un intento genocidario nelle dichiarazioni e nelle azioni dei vertici politici israeliani, peraltro trasversalmente agli schieramenti politici (si ricordino le parole del presidente Herzog, esponente laburista, sulla colpevolezza di tutti gli abitanti di Gaza).

Lungi dall’avere mero rilievo nominalistico, insistere nel chiedere di qualificare giuridicamente come genocida l’azione di Israele può essere ritenuto espressione della perdurante fiducia nella capacità del diritto internazionale di fermare la violenza, anche per via del ricordato obbligo di prevenzione che la Convenzione fa gravare sugli Stati firmatari: il che significa obbligo di interrompere i rapporti con cui Israele continua a procurarsi denaro, munizioni e sostegno per proseguire gli attacchi. Prevenire è, d’altronde, lo scopo principale del diritto: comminare sanzioni a chi ha tenuto comportamenti vietati è importante, ma decisivo è riuscire a evitare che quei comportamenti siano tenuti.

È una sfida epocale: fermare le armi con le regole (e, cioè, con le parole), opporre alla brutalità della violenza militare la logica della ragione giuridica. Ma è la sfida di sempre: la stessa che dopo la seconda guerra mondiale, sulla scorta del «mai più!» gridato ad Auschwitz, condusse la comunità internazionale a immaginare una nuova epoca improntata alle regole della pace e della diplomazia. L’alternativa, ora come allora, è reagire alla violenza con la violenza: vale a dire, arrendersi all’arbitrio della guerra.

È per questo che oggi è così importante dire genocidio: perché chi lo dice alimenta una speranza di pace, dimostrando di credere che, nonostante tutto, la ragione, tramite il diritto, è ancora capace di indicare la strada per punire i colpevoli e, soprattutto, prevenire ulteriori lacrime innocenti.