Di fronte alla crescente intolleranza del governo per i controlli cui il potere politico deve sottostare nello Stato costituzionale di diritto, merita ricordare che la funzione della Costituzione è esattamente questa: far sì che la politica agisca come un potere non sovrano, ma vincolato.

Sovrano è il potere che può tutto quel che vuole (più realisticamente: che riesce), sia nei confronti degli altri Stati (sovranità esterna), sia nei confronti dei propri sudditi (sovranità interna).

La Costituzione a questa idea tradizionale oppone due strumenti: l’articolo 11, che prevede limitazioni alla sovranità esterna; e l’articolo 1 secondo comma, che dispone limitazioni alla sovranità interna.

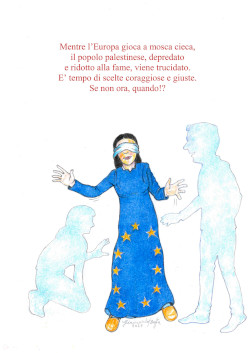

Sul piano esterno, l’idea è che occorra sottomettere lo Stato italiano a un ordinamento internazionale vincolante, rivolto alla costruzione della pace e della giustizia tra i popoli, alla sola condizione che anche gli altri Stati accettino di sottomettersi a tale ordinamento. In tal modo, allo Stato non sarà possibile agire a proprio piacimento, ma vi saranno cose che non dovrà più fare (prima fra tutte, la guerra) e altre che dovrà sempre fare (risolvere i conflitti con la diplomazia, proteggere i rifugiati, salvare i naufraghi, ecc.).

Sul piano interno, l’idea è che occorra sottomettere lo Stato italiano a un ordinamento costituzionale vincolante, rivolto alla definizione dei limiti di procedura e di contenuto che condizionano l’esercizio del potere.

Con, al centro, l’obbligo di rispettare i diritti inviolabili degli esseri umani (articolo 2 della Costituzione): ciò che trasforma gli italiani da sudditi gravati da doveri in cittadini titolari di diritti. Dunque, nuovamente, allo Stato non sarà possibile agire a proprio piacimento, ma chiunque prevalga alle elezioni sarà comunque tenuto a fare determinate cose (attuare i diritti) e a non farne altre (ignorare o, peggio, violare i diritti).

Alla base della Costituzione vi è, insomma, un ossimoro concettuale: l’idea di una sovranità vincolata.

Una sovranità che, sì, esiste e «appartiene al popolo», ma che è da questo esercitata, tramite i suoi rappresentanti, «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, comma 2). Persino il potere di revisione costituzionale – il più elevato tra i poteri previsti dalla Costituzione – è configurato come vincolato al rispetto della «forma repubblicana» (articolo 139), che non significa mero rifiuto della monarchia, ma – come sancito dall’articolo 1, comma 1 – altresì affermazione dei diritti politici e di libertà («l’Italia è una Repubblica democratica») e dei diritti sociali («l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro»).

Sicché anche le leggi di modifica della Costituzione potranno essere dichiarate incostituzionali, e quindi annullate, qualora lesive dei principi costituzionali immodificabili.

Tanto forte sul piano ideale, tale costrutto è tuttavia altrettanto fragile sul piano reale. Si tratta di contenere una cosa concreta come il potere dello Stato tramite un modello teorico esposto in parole sulla carta. Per questo occorre essere sempre rigorosi nella difesa della Costituzione: perché ogni cedimento è una resa alla forza dei fatti, e cioè una negazione dell’idea stessa che il potere possa davvero essere vincolato nella sua azione concreta.

Rimettere i militari, anziché gli ambasciatori, al centro delle relazioni internazionali; riallocare enormi risorse economiche dai diritti sociali agli armamenti; mantenere intatta l’alleanza con lo Stato genocida di Israele; trasformare le espressioni di dissenso politico e disagio sociale, anche non violente, in reati colpiti con pene spropositate; continuare a redistribuire ricchezza dal basso verso l’alto; rendere l’esistenza stessa del parlamento un caso straordinario di necessità e urgenza motivo di decretazione d’urgenza: il tentativo della maggioranza di estrema destra di rompere gli argini costituzionali alla sovranità statale è chiaro, e persino rivendicato (anche al di là dei propositi di revisione costituzionale).

Assai più occasionale sembra essere l’azione a difesa della Costituzione delle controparti politiche e degli organi costituzionali di controllo come la presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale. È ciò che più preoccupa: la mancanza di allarme per la minaccia che incombe sulla Costituzione. Per fortuna, esistono eccezioni: da ultimo quella della Corte di Cassazione a cui dobbiamo la messa a nudo, con gli strumenti dell’analisi giuridica, delle pulsioni autoritarie che animano il governo.